來源:8月9日《新華每日電訊》

作者:新華每日電訊記者張典標(biāo)

禁 地 芳 華

四個上海姑娘的原子城往事

這張照片看著很普通。四個秀氣的上海姑娘,在帳篷前站成一排。從左往右分別是——王蘭娣、范德娟、羅惠英和俞錫君。 不普通的,是照片上模糊的背景和拍攝時間。那青海湖東岸的金銀灘,拍攝時間是1963年7月。半個多世紀(jì)后,每當(dāng)講解員講到“這張照片是這個基地唯一的私人合影”時,人們都會不禁駐足凝視。

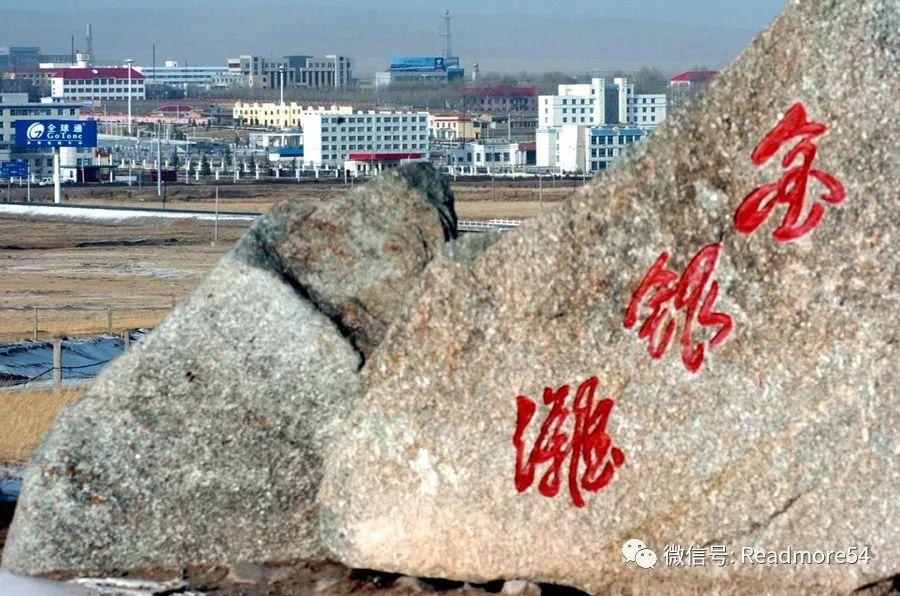

經(jīng)過改造建設(shè),當(dāng)年的原子城如今已發(fā)展成為青海湖北岸金銀灘地區(qū)的草原新城——西海鎮(zhèn)(2006年3月15日攝)。新華社記者侯德強攝

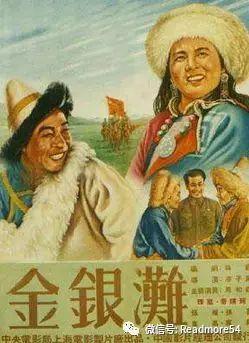

金銀灘是什么地方? “西部歌王”王洛賓那首《在那遙遠的地方》,就誕生在這里。可是,從1958年起,它在地圖上“消失”了30多年。當(dāng)時,導(dǎo)演凌子風(fēng)有一部電影,名字就叫《金銀灘》,也被悄悄被停播了。

為什么會被停播?這四個上海姑娘哪知道。 1958年,她們還是高三學(xué)生。這是那時的羅惠英。

1963年7月初,同樣的命運讓她們登上了從蘭州到西寧的同一趟火車。她們被告知要去“一個重點工程”。

782廠去參加“重點工程”人員合影。本報記者張典標(biāo)翻拍來動員的人很神秘,只是強調(diào),“你們一個肩膀挑的是中國7億人的擔(dān)子,另一個肩膀挑的是全世界30億人的擔(dān)子。”在西寧,她們領(lǐng)到了防寒“四大件”:狗皮帽子、藍色棉大衣、大頭鞋、牛毛氈。

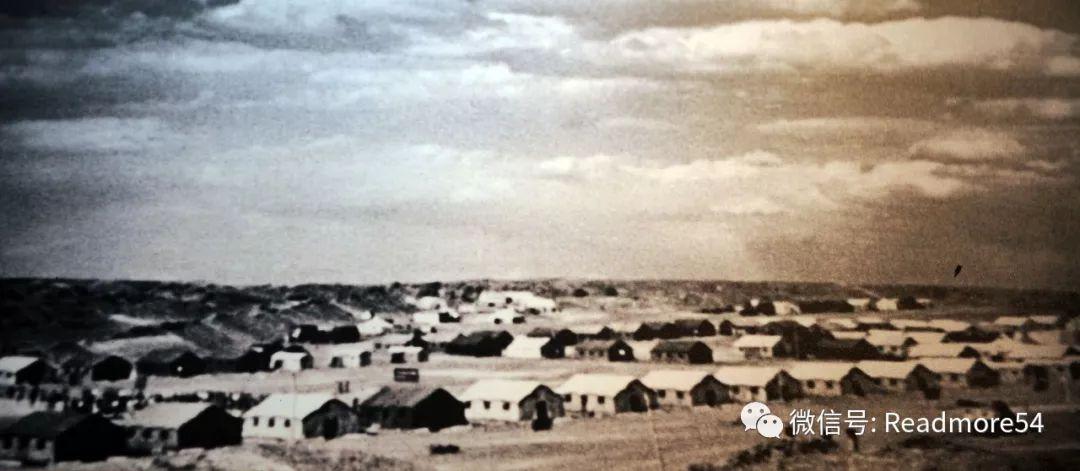

防寒四大件。本報記者張典標(biāo)翻拍抵達青海省海西州海晏縣金銀灘時,加厚牛毛氈搭的帳篷星羅棋布。四姐妹被告知這里是青海221廠。

這是中國第一個核武器研制基地初建時的全貌(資料照片)。 新華社發(fā)

她們被分配到221廠機關(guān)器材處,任務(wù)是根據(jù)需求列計劃,到全國各地訂購并管理器材。當(dāng)時,俞錫君在基建材料管理處,羅惠英在科研器材供應(yīng)處,王蘭娣管化學(xué)試劑,范德娟管生產(chǎn)器材。

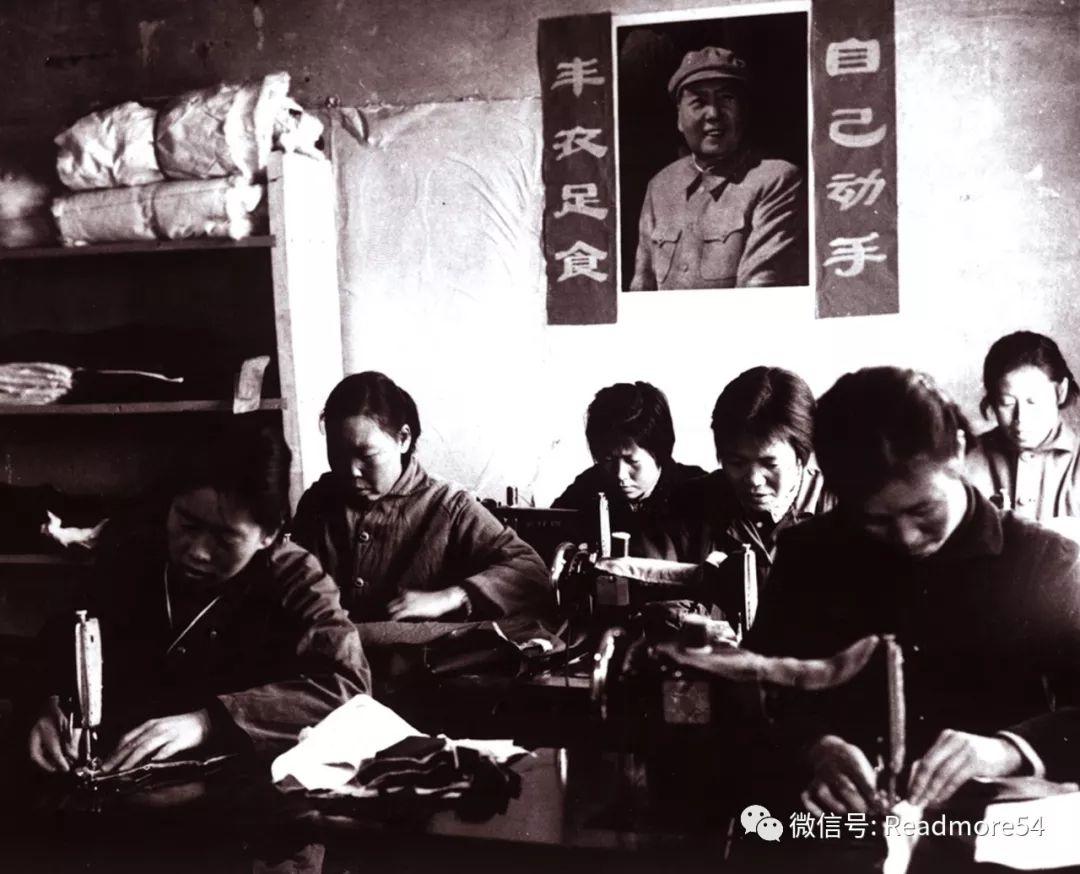

這是建設(shè)者在核武器研制基地的建設(shè)場景(資料照片)。 新華社發(fā)

這片海拔3200米高原,生活工作確實苦。 最困難的時候,每人每月只能吃半兩油,24斤糧食,吃的是帶麥麩的面做的饃,吃完就便秘。唯一的菜就是茄子干,還發(fā)霉生了蟲。 廠里不少人患了水腫,住的也不好,最開始是地窩子,再后來是帳篷。除了夏天,不是大雪紛飛就是飛沙走石。一旦刮起風(fēng)沙來,帳篷也擋不住盡管帳篷里有火墻,但仍然寒冷刺骨。

這是建設(shè)者在工地上吃飯。本報記者張典標(biāo)翻拍 當(dāng)時,年輕的四姐妹并不覺得苦。她們趕上了“草原大會戰(zhàn)”。大會戰(zhàn)的一項內(nèi)容就是搞生產(chǎn)突擊。整個廠所需要的設(shè)備、材料清單都會匯總到了器材處。“一本比字典還厚的設(shè)備、材料清單本,要求一式五份。” 俞錫君墊著復(fù)寫紙登記,可那時候的紙厚,得握著圓珠筆尖使勁戳,一支筆要么沒兩天就用完了,要么就被戳壞了。有時候要求一式六七份,再怎么戳也寫不出來,只能刻鋼板印。沒多久,俞錫君的指間就全是厚厚的老繭。

草原大會戰(zhàn)。中國工程物理研究院提供

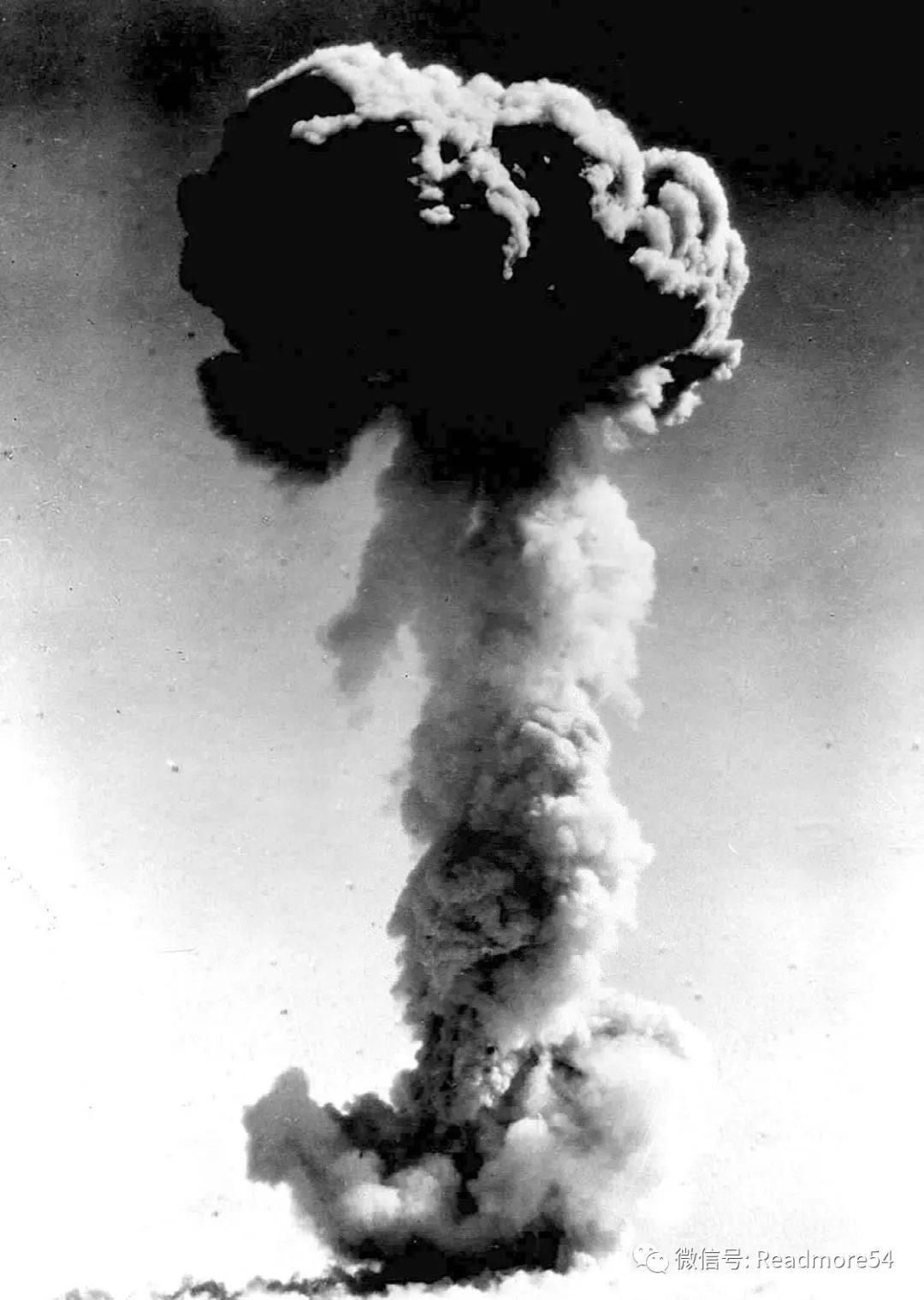

糊里糊涂忙了一年多四姐妹也不知道,自己參與的重點工程是什么。直到1964年10月16日下午15時,我國第一顆原子彈在新疆羅布泊成功爆炸。

1964年10月16日15時,中國第一顆原子彈爆炸成功。這是爆炸時的火球。新華社發(fā)(資料照片)這時,俞錫君才知道自己是在參與“造原子彈”。怪不得她們那時的保密工作那么嚴(yán)格。當(dāng)?shù)谝活w原子彈爆炸的消息發(fā)布時,廠里的一個工作人員十分驚訝,“我們國家還能制造這么厲害的武器?在哪生產(chǎn)的啊?”

這是指示原二二一廠爆轟試驗場方向的路牌(2011年3月24日攝)。新華社記者 覺果攝為了保密,“221廠”有好幾個名字,一開始叫“青海省綜合機械廠”,也叫“蘭字839部隊”,還叫過青海礦區(qū)、青海省第五建筑工程公司。在“密不透風(fēng)”的環(huán)境里,幾乎沒人能夠在這里留下一張私人照片。四個姑娘的那張合影如何誕生呢? 那是1963年7月底的一天,俞錫君正在貨站接收一批新到設(shè)備,發(fā)現(xiàn)有一件設(shè)備包裝破損了。

停放在“原子城”內(nèi)鐵路上的機車。當(dāng)年,這輛機車,承擔(dān)了出入“原子城”的物資、人員的運送。中國領(lǐng)導(dǎo)人進入禁區(qū),也是由該機車牽引。新華社記者王精業(yè)攝(1996年11月27日發(fā)) 器材處叫來保衛(wèi)處工作人員來拍照, 準(zhǔn)備向廠家索賠。保衛(wèi)處的工作人員給設(shè)備拍照后,俞錫君壯著膽子對他說,“給我們也拍一張吧。”沒想到保衛(wèi)處的人真答應(yīng)了。保衛(wèi)處的那位工作人員只給了俞錫君唯一的一張兩寸大小的照片。 沒多久,廠里就傳出有人因為往北京寄私人相機而受調(diào)查挨處分。當(dāng)時只有保衛(wèi)處才有相機,拍照都得經(jīng)過政治部許可。而她們拍這張照片壓根沒得到政治部的同意。俞錫君也不敢往家里寄,這張照片就一直壓在俞錫君的箱底。

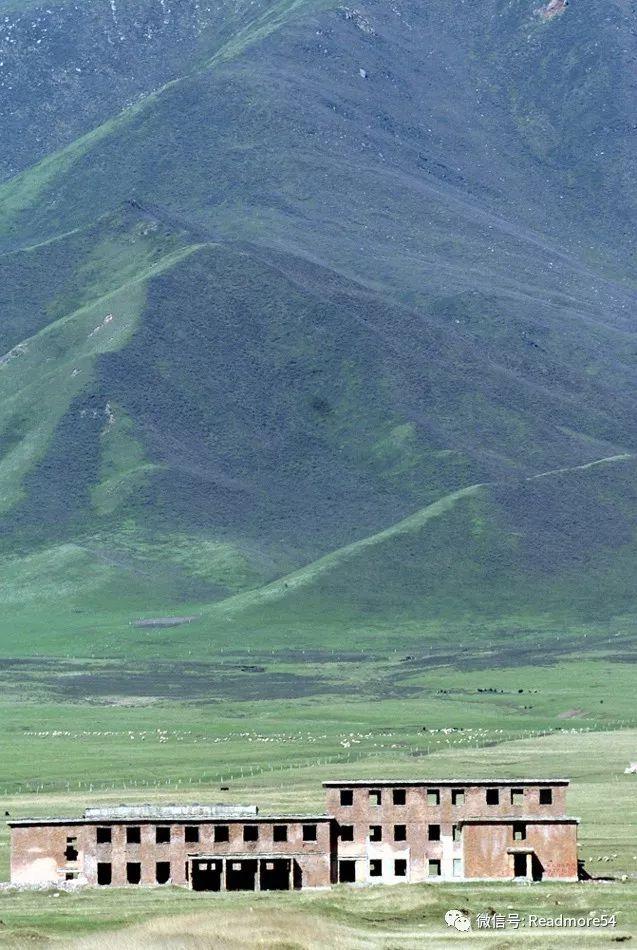

這是青海湖金銀灘草原深處的核武器研制基地廢舊廠房(2006年6月11日攝)。新華社記者侯德強攝再后來,因為工作調(diào)動,四姐妹離開了金銀灘,天各一方,斷了聯(lián)系。1993年前后,四川綿陽中國工程物理研究院科學(xué)城技術(shù)館向職工征集舊物件,俞錫君才翻出那張藏在箱底30年的老照片。 不久之后,在籌建中的青海原子城紀(jì)念館來綿陽征集實物的時候,那張照片又回到最初拍攝的地方。

昔日的原子城“神秘禁區(qū)”如今已發(fā)展成為現(xiàn)代化的草原新鎮(zhèn)。新華社記者侯德強攝 這時候,被稱為“原子城”的221廠已經(jīng)退役了,并被移交給了地方政府,更名為“西海鎮(zhèn)”。2009年5月,“原子城”作為全國愛國主義教育示范基地正式對外開放。

青海原子城中國第一個核武器研制基地舊址(2006年3月15日攝)。新華社記者侯德強攝

2009年7月的一天,女兒帶著67歲的羅惠英和老伴一起重游金銀灘。在剛開放的青海原子城紀(jì)念館里她發(fā)現(xiàn)了那張四人合照。她激動得在紀(jì)念館里喊出了聲。這是羅惠英和合照的合影。

再后來,

2014年8月11日至12日,海西鎮(zhèn)舉行了我國第一顆原子彈爆炸成功50周年紀(jì)念活動,原子城紀(jì)念館邀請221位“核功臣”重回金銀灘,幾個姐妹也收到了邀請。

三姐妹重返金銀灘參加我國第一顆原子彈爆炸50周年紀(jì)念活動。本報記者張典標(biāo)翻拍四姐妹,唯獨不見范德娟,當(dāng)青海原子城紀(jì)念館工作人員尋訪范德娟的時候,她已經(jīng)生病了,沒趕上這次重聚就去世了。 這時,大家都兩鬢添霜,臉上也掛了不少皺紋。這是現(xiàn)在的王蘭娣。

現(xiàn)在的王蘭娣。本報記者張典標(biāo)攝那一次,王蘭娣、俞錫君和羅惠英花了整整兩天,都沒參觀完整個原221廠區(qū),三姐妹第一次知道,“原來自己工作過的地方這么大。”這是現(xiàn)在的俞錫君。

現(xiàn)在的俞錫君。本報記者張典標(biāo)攝

正是那一次重返金銀灘,她們才知道了“青海221廠”的歷史。就在四姐妹從上海到寶雞的那一年,毛澤東主席提出,“原子彈就是這么大的東西,沒有那個人家說你不算數(shù),那么好吧,搞一點原子彈、氫彈,我看有十年的功夫完全可能。” 當(dāng)年7月,青海221廠開始籌建。在四姐妹來到金銀灘的那一年,負(fù)責(zé)研制原子彈的第二機械工業(yè)部第九研究院,在她們來之前的幾個月就到了金銀灘,先后有1.8萬名技術(shù)人員、工人和專家隱姓埋名來到這里。

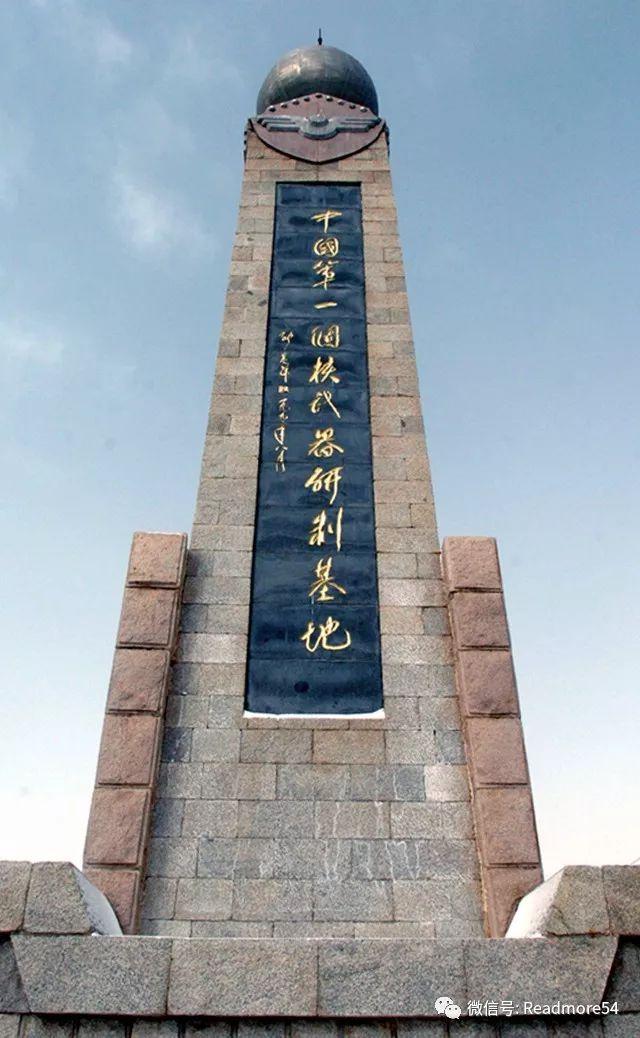

中國第一個核武器研制基地紀(jì)念碑矗立在海北藏族自治州首府西海鎮(zhèn)(2006年3月15日攝)。 新華社記者侯德強攝那張照片是王蘭娣參與“造原子彈”的唯一憑證。2014年之后,俞錫君給了王蘭娣那張合照的復(fù)制照片,王蘭娣把它小心翼翼地夾在相冊里。 1988年,評高級工程師的時候,王蘭娣提過一句自己曾參與研制原子彈的工作。沒想到王蘭娣遭到一陣擠兌,“你這哪有原子彈嘛,一點原子彈的信息都沒有。” 王蘭娣沒評上高級工程師,后來索性對那一段經(jīng)歷一字不提。王蘭娣的簡歷里關(guān)于“造原子彈”只字未提。關(guān)于那段經(jīng)歷,只有一句話:1963年至1967年在青海西寧市500號信箱工作。西寧市500號信箱是221廠的收信地址。

圖為中國原子城爆轟實驗場全景。新華社記者文貽煒攝 有一次,孫女問羅惠英,要是當(dāng)初在上海不去寶雞,到了寶雞也不去青海的話,那她現(xiàn)在怎么著也得是個資深醫(yī)生了吧?羅惠英回答說,“沒什么遺憾的,參與造原子彈也光榮!”這是現(xiàn)在的羅惠英。

現(xiàn)在的羅惠英。本報記者張典標(biāo)攝 那張合照公開之后,三姐妹的生活沒有多大改變。在綿陽的俞錫君喜歡看電視和遛彎;在上海的羅惠英每天給小區(qū)的老太太們讀報紙、執(zhí)著地每天走一萬步;在西安的王蘭娣除了帶孫子,就是看電視。

王蘭娣。本報記者張典標(biāo)攝

她最愛看的是《風(fēng)箏》,最喜歡的角色是

《風(fēng)箏》里的共產(chǎn)黨特工鄭耀先,

“他死前唯一的愿望就是去北京天安門看升旗!”

詳細(xì)報道,見8月9日《新華每日電訊》9版,或“新華每日電訊”學(xué)習(xí)強國號

聲明:“新華每日電訊”微信公號刊載此文,是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,歡迎致電010-63076340,我們將及時更正、刪除或依法處理。部分文章推送時未能及時與原作者取得聯(lián)系,也煩請原作者聯(lián)系我們,我們將按國家相關(guān)規(guī)定支付稿酬。

相關(guān)閱讀 換一換

-

憶崢嶸歲月 聚奮進力量(倡導(dǎo)國慶新民俗 打造愛國活動周)

新華社記者 李 賀攝 國慶假期首日,湖南省郴州市汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)沙洲瑤族村景區(qū)的講解員朱淑華和同事在忙碌中度過。國旗教育館負(fù)責(zé)人王叢偉說,建設(shè)國旗教育館,是希望通過弘揚國旗文化,激發(fā)愛國主義精神。

-

憶崢嶸歲月 聚奮進力量(倡導(dǎo)國慶新民俗 打造愛國活動周)

國慶假期首日,湖南省郴州市汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)沙洲瑤族村景區(qū)的講解員朱淑華和同事在忙碌中度過。國旗教育館負(fù)責(zé)人王叢偉說,建設(shè)國旗教育館,是希望通過弘揚國旗文化,激發(fā)愛國主義精神。

-

一樣的黨日,不一樣的精彩

“七·一”前夕 ,山西省科學(xué)技術(shù)廳黨委第十五支部黨員代表來到山西省軍區(qū)太原第四離職干部休養(yǎng)所,與該所黨員干部聯(lián)合開展了一次別開生面的主題黨日活動。江蘇常州是一座富有光榮革命傳統(tǒng)的英雄城市,以瞿秋白、張?zhí)住链榇淼募t色文化,是常州的紅色家譜,也是常州的思想根基、文化血脈和精神力量。

-

【地評線】金羊網(wǎng)評:爭做“兩彈一星”精神的新時代傳人

在第五個“中國航天日”和“東方紅一號”衛(wèi)星成功發(fā)射50周年到來之際,習(xí)近平總書記4月23日給參與“東方紅一號”任務(wù)的老科學(xué)家回信,向他們致以誠摯的問候,并就弘揚“兩彈一星”精神、加快航天強國建設(shè)向廣大航天工作者提出殷切期望。

-

掌聲!省委書記“當(dāng)”老師

春天是播下種子、破土萌發(fā)的季節(jié),青春是培根鑄魂、逐夢前行的歲月。“今天,很高興來到這里看望老師和同學(xué)們,與大家一起說說河南的出彩故事,共同展望新時代河南的絢麗畫卷。“牢記習(xí)近平總書記的囑托,譜寫河南工作更加絢麗新篇章,離不開科學(xué)理論的指引。

-

扣好人生第一粒扣子,才能扛起光榮使命

春天是播下種子、破土萌發(fā)的季節(jié),青春是培根鑄魂、逐夢前行的歲月。“今天,很高興來到這里看望老師和同學(xué)們,與大家一起說說河南的出彩故事,共同展望新時代河南的絢麗畫卷。“牢記習(xí)近平總書記的囑托,譜寫河南工作更加絢麗新篇章,離不開科學(xué)理論的指引。