【在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下——新時(shí)代新作為新篇章】

戈壁灘上唱響奮進(jìn)之歌

——新疆北疆三地州應(yīng)勢(shì)發(fā)展新產(chǎn)業(yè)鏈助農(nóng)牧民脫貧致富

光明日?qǐng)?bào)記者 王瑟

狂風(fēng)掠過(guò)戈壁,揚(yáng)起沙塵。村民阿布都爾扎克·艾克熱木正在生態(tài)扶貧林里為樹木除草。這片已經(jīng)長(zhǎng)大的樹林里,微風(fēng)輕撫,看不到一絲沙塵。

阿布都爾扎克·艾克熱木曾是建檔立卡貧困戶,現(xiàn)在的身份是新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣生態(tài)扶貧項(xiàng)目發(fā)展有限公司的一名員工,他每天的工作就是為這片生態(tài)扶貧林修剪樹木、除草、澆水,幫著這些樹木長(zhǎng)大成材。

塔城地區(qū)托里縣庫(kù)甫鄉(xiāng)多拉特村村民俄力斯·巴合提每天只需走10分鐘路程,就來(lái)到工作地點(diǎn)——畜牧扶貧產(chǎn)業(yè)園,給800頭安格斯肉牛喂料,打掃衛(wèi)生。兩個(gè)月前,他還游蕩在外靠打工掙錢,聽(tīng)說(shuō)家門口建起了畜牧扶貧產(chǎn)業(yè)園,他趕回家有了這份固定的工作。

安格斯肉牛養(yǎng)殖。光明日?qǐng)?bào)記者王瑟 攝

新疆北疆地區(qū)的伊犁哈薩克自治州、塔城地區(qū)和阿勒泰地區(qū),因?yàn)楠?dú)有的自然優(yōu)勢(shì)與地理環(huán)境,適合發(fā)展畜牧養(yǎng)殖與種植特有農(nóng)副產(chǎn)品。在決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)的過(guò)程中,各級(jí)黨委政府因地施策,找準(zhǔn)發(fā)展目標(biāo),發(fā)掘地方優(yōu)勢(shì),走出了一條有特色、有優(yōu)勢(shì)的發(fā)展之路,在助力脫貧攻堅(jiān)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)方面,取得了令人矚目的成績(jī)。

讓清澈的伊犁河水造福牧民

伊犁河上游的喀什河水清澈冰涼,沒(méi)有污染的河水多少年來(lái)就這樣靜靜地流向遠(yuǎn)方。居住在岸邊的哈薩克族牧民從沒(méi)有想到,喀什河里能養(yǎng)出高附加值的優(yōu)質(zhì)魚,讓他們成功脫貧致富。

伊犁河養(yǎng)魚。光明日?qǐng)?bào)記者王瑟 攝

2014年,新疆尼勒克縣引進(jìn)新疆天蘊(yùn)有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司作為產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),開(kāi)始在喀什河里放養(yǎng)魚苗。當(dāng)時(shí)許多喀什河兩岸的牧民不相信河里能養(yǎng)出魚來(lái),更不相信這些魚能讓他們成為先富起來(lái)的人。

奇跡出現(xiàn)在三年后,長(zhǎng)成5公斤以上的大魚成為人們餐桌上的美食。新疆天蘊(yùn)有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司在喀什河上擁有35個(gè)巨型網(wǎng)箱,公司發(fā)展為集研發(fā)、孵化、養(yǎng)殖、加工、休閑農(nóng)業(yè)、冷鏈物流、“互聯(lián)網(wǎng)+”等多位一體的融合發(fā)展綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品相繼在北京、上海、福建、廣東、烏魯木齊、阿克蘇、伊寧市、庫(kù)爾勒等地開(kāi)設(shè)實(shí)體店進(jìn)行銷售。喀什河里的魚走出尼勒克,走出新疆,走向全國(guó)。

新疆天蘊(yùn)有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司更把伊犁哈薩克自治州尼勒克縣喀拉蘇鄉(xiāng)2017年未脫貧的609戶貧困戶吸納入股,每戶通過(guò)無(wú)息貸款一萬(wàn)元入股成立全贏合作社。新疆天蘊(yùn)有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司作為承接扶貧企業(yè),與全贏合作社共同成立新疆魚水情農(nóng)業(yè)有限公司。609戶貧困戶可每年領(lǐng)取3000元分紅,同時(shí)吸納111名貧困家庭人員參與公司養(yǎng)殖、銷售、加工和特色旅游等項(xiàng)目,幫助貧困戶脫貧致富。

喀什河還是原來(lái)的喀什河,河邊的牧民卻不再是過(guò)去的牧民,他們?cè)缫殉蔀榭κ埠印昂由夏翀?chǎng)”的新“牧民”。喀拉蘇鄉(xiāng)建檔立卡的貧困戶依斯瑪爾第一次拿到分紅時(shí),激動(dòng)地說(shuō):“什么是入股?什么是分紅?我一點(diǎn)也不了解,村干部介紹我年初拿一萬(wàn)元的無(wú)息貸款入股。交錢時(shí)心里還有些擔(dān)心,害怕這個(gè)錢打了水漂。現(xiàn)在看來(lái),我的擔(dān)心都是多余的。”

讓戈壁荒漠成為致富樂(lè)園

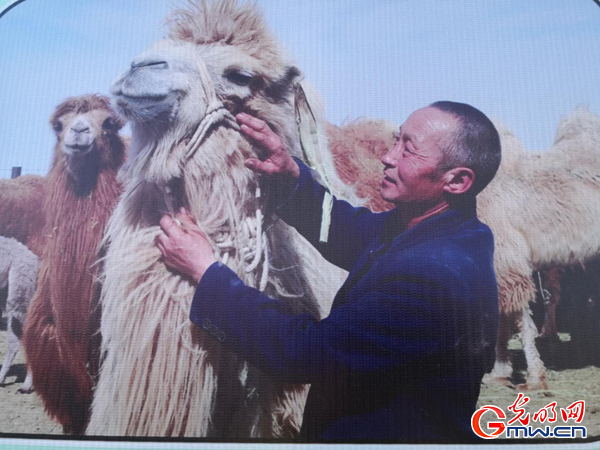

阿勒泰地區(qū)吉木乃縣恰勒什海鄉(xiāng)北部24公里處,是一片戈壁荒漠。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,這里綠草很少,看到最多的,是稀疏的荒漠植物駱駝刺。這里不適合養(yǎng)殖牛羊,卻非常適合養(yǎng)殖駱駝。2019年6月,以“生態(tài)修復(fù)、產(chǎn)業(yè)扶貧、旅游富民”為指導(dǎo)思想建設(shè)的占地40萬(wàn)畝的萬(wàn)駝園正式建成。目前,萬(wàn)駝園里放養(yǎng)著1530峰駱駝,1026戶牧民通過(guò)租賃草場(chǎng),養(yǎng)駱駝打工就業(yè)、分紅等方式實(shí)現(xiàn)增收。

駱駝養(yǎng)殖。光明日?qǐng)?bào)記者王瑟 攝

吉木乃縣建設(shè)萬(wàn)駝園時(shí)秉持著“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念,將萬(wàn)駝園打造成全國(guó)最大規(guī)模的駱駝養(yǎng)殖基地,駝?lì)惼贩N大全的“主題游樂(lè)園”,駱駝喜食植物的“植物園”,富民增收的“扶貧園”,以及荒漠草場(chǎng)生態(tài)修復(fù)的“示范園”,給游客呈現(xiàn)出“沙漠商貿(mào)駝隊(duì)古絲路、駝隊(duì)在雅丹地貌穿行,花海觀光中動(dòng)物嬉戲”等美景。

駱駝奶、駱駝絨深加工企業(yè)相繼落戶在阿勒泰地區(qū),讓養(yǎng)殖戶沒(méi)了后顧之憂,駱駝奶、駱駝絨更成為市場(chǎng)上的搶手貨。

駝絨加工。光明日?qǐng)?bào)記者王瑟 攝

沙棘種植不需要好的土壤,它能在荒漠地里長(zhǎng)出大大的沙棘果。阿勒泰地區(qū)哈巴河縣種植的10萬(wàn)畝沙棘林,依托的是新疆康遠(yuǎn)生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司。公司副總經(jīng)理彭正榮說(shuō):“我們采取的方式是‘公司+基地+合作社+農(nóng)戶’的模式。公司在闊斯卡巴特鄉(xiāng)建成2萬(wàn)畝自有沙棘種植基地,帶動(dòng)哈巴河縣農(nóng)牧民種植沙棘近6萬(wàn)畝。去年公司收購(gòu)訂單農(nóng)牧民種植的沙棘395.23噸,直接帶動(dòng)農(nóng)牧民實(shí)現(xiàn)增收197.62萬(wàn)元。促進(jìn)哈巴河縣今年組織農(nóng)牧民再種植沙棘2萬(wàn)畝,預(yù)計(jì)年底將產(chǎn)果2700噸實(shí)現(xiàn)直接收益3000萬(wàn)元。”

昔日不被看好的戈壁荒漠,就這樣成了脫貧攻堅(jiān)里的主戰(zhàn)場(chǎng),成了農(nóng)牧民致富的樂(lè)園。

讓邊疆特色更加凸顯

塔城地區(qū)托里縣庫(kù)甫鄉(xiāng)是一片山前開(kāi)闊地,廣闊的田野一望無(wú)際,牧草豐盛,生活在這里的哈薩克族牧民有著豐富的養(yǎng)殖牛羊的經(jīng)驗(yàn)。2017年6月,對(duì)口支援的中國(guó)石油投資建設(shè)了占地2000畝的畜牧扶貧產(chǎn)業(yè)園,引進(jìn)天興牧業(yè)發(fā)展有限公司。800頭安格斯肉牛引入,新西蘭肉兔、白羽肉鴿、草原生態(tài)飛鵝等牲畜相繼引入,形成托里縣最大的畜牧扶貧產(chǎn)業(yè)園。

扶貧產(chǎn)業(yè)園建好了,扶貧產(chǎn)業(yè)園的運(yùn)營(yíng)模式采取以貧困戶畜牧入股分紅,聘用貧困戶圈養(yǎng),出售幼苗保底回收等方式,幫助貧困群體脫貧增收。“企業(yè)+黨支部+貧困戶”的“黨建+”模式已經(jīng)初步形成。

距扶貧產(chǎn)業(yè)園兩公里左右的朗古特勒村牧民達(dá)木古麗·巴合買提分到公司的120只草原生態(tài)飛鵝,放養(yǎng)在自家的小院里。說(shuō)起這些草原生態(tài)飛鵝,達(dá)木古麗·巴合買提說(shuō):“我們不知道怎么養(yǎng)這些草原生態(tài)飛鵝,公司專門派人指導(dǎo)我們。養(yǎng)大后公司全部回收,我一點(diǎn)也不擔(dān)心賣不出去,擔(dān)心的就是怎么養(yǎng)好它們。”

阿勒泰地區(qū)是中草藥的百寶箱,特別適合中草藥的種植與生長(zhǎng)。阿勒泰地區(qū)哈巴河縣薩爾塔木鄉(xiāng)農(nóng)民努爾別克·卡肯把自家的50畝土地全部轉(zhuǎn)入中草藥種植基地,自己還來(lái)到種植基地成為一名工人。他笑著說(shuō):“過(guò)去我家種的是玉米、油葵這些傳統(tǒng)農(nóng)作物,辛苦一年,每畝地收成只有200元。現(xiàn)在靠著‘黨支部+公司+基地+農(nóng)戶’的模式,我們鄉(xiāng)整合了2.3萬(wàn)畝土地,全部鋪設(shè)了節(jié)水灌溉設(shè)備,種植中草藥。去年我種了35畝的黃芪,一畝地收益都超過(guò)了1000元,凈收益達(dá)3.5萬(wàn)元,這樣的好日子讓我們很開(kāi)心。”

在生態(tài)林里工作。光明日?qǐng)?bào)記者王瑟 攝

新疆隆惠源藥業(yè)有限公司在伊犁哈薩克自治州、塔城地區(qū)和阿勒泰地區(qū)均建設(shè)了生產(chǎn)車間,利用這些地方距離口岸近,可長(zhǎng)期承接歐美日韓等國(guó)客商甘草進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì),在發(fā)展本地種植甘草的同時(shí),解決甘草資源嚴(yán)重枯竭的問(wèn)題,助力當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民靠種植甘草脫貧致富。

發(fā)展的根本是致富,致富的根本是讓更多的老百姓過(guò)上好日子。新疆北疆三地州的成功實(shí)踐再一次證明:只要找到最適合自己的發(fā)展模式,因地施策,找到自我的優(yōu)勢(shì)并發(fā)揚(yáng)光大,就一定能走出新業(yè)態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路,就一定能決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),就一定能讓百姓過(guò)上好日子。

《光明日?qǐng)?bào)》( 2020年07月11日 01版)

相關(guān)閱讀 換一換

-

天天學(xué)習(xí)丨“馬背上的學(xué)校”變身記

走進(jìn)青海省格爾木市唐古拉山鎮(zhèn)長(zhǎng)江源村,一排排民族風(fēng)格的民居別具特色。村民們身著盛裝,獻(xiàn)上潔白的哈達(dá)、切瑪、青稞酒,表達(dá)對(duì)總書記最隆重最熱烈的歡迎。習(xí)近平走進(jìn)長(zhǎng)江源村87號(hào),村民申格的家。

-

新型抵押貸 帶來(lái)好日子(財(cái)經(jīng)眼·小微融資新故事④)

記者抬眼望去,伴隨著一陣陣“哞哞”聲,一個(gè)個(gè)白色、黃色的“小點(diǎn)”慢慢地由小變大。盡管牛活體抵押貸款在科右中旗取得了一定成績(jī),但這并不能說(shuō)明所有牲畜都適合活體抵押的模式。

-

內(nèi)蒙古發(fā)掘1500多年前的北魏皇帝祭天遺址

這是10月25日拍攝的呼和浩特市武川縣境內(nèi)的北魏皇帝祭天遺址發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)(無(wú)人機(jī)照片)。(新華社記者殷耀、勿日汗) 10月25日,考古人員在呼和浩特市武川縣境內(nèi)的北魏皇帝祭天遺址發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。

-

【文化扶貧在行動(dòng):內(nèi)蒙古篇】生態(tài)+原生態(tài):鋪就科爾沁草原深處的致富路

44歲的蒙古族漢子洪格爾巴特爾世代生活在內(nèi)蒙古科爾沁草原深處的通遼市扎魯特旗巴雅爾吐胡碩鎮(zhèn)圖布信嘎查。圖為洪格爾巴特爾生態(tài)牧場(chǎng)生產(chǎn)的奶制品、牛肉醬等特色食品。圖為當(dāng)?shù)啬撩裾诤楦駹柊吞貭柹鷳B(tài)牧場(chǎng)中的蒙古包里演出。

-

【決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)】荒地變草地 帶動(dòng)西藏農(nóng)牧民增收致富

西藏日喀則南木林縣是典型的半農(nóng)半牧區(qū),由于生態(tài)環(huán)境脆弱,農(nóng)牧業(yè)發(fā)展受到制約。在雅魯藏布江北岸的南木林縣艾瑪鄉(xiāng),當(dāng)?shù)?00萬(wàn)平方米的綠麥草迎來(lái)了豐收,這些天,大伙正忙著收割。

-

【決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)】荒地變草地 帶動(dòng)西藏農(nóng)牧民增收致富

西藏日喀則南木林縣是典型的半農(nóng)半牧區(qū),由于生態(tài)環(huán)境脆弱,農(nóng)牧業(yè)發(fā)展受到制約。在雅魯藏布江北岸的南木林縣艾瑪鄉(xiāng),當(dāng)?shù)?00萬(wàn)平方米的綠麥草迎來(lái)了豐收,這些天,大伙正忙著收割。

-

大山的回響——三個(gè)民族自治縣的70年巨變

在甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣城南區(qū)易地扶貧搬遷安置小區(qū),白銀中(左)在家?guī)蛯O子白義收拾書本(8月5日攝)。在甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣城南區(qū)易地扶貧搬遷安置小區(qū)的扶貧車間,馬八苦熱在制衣車間工作(8月4日攝)。

-

新疆1000多萬(wàn)農(nóng)牧民住進(jìn)“安居房”

根據(jù)新疆住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門最新發(fā)布數(shù)據(jù),自2011年新疆農(nóng)村安居工程建設(shè)全面實(shí)施以來(lái),新疆累計(jì)完成268.77萬(wàn)戶農(nóng)村安居工程建設(shè),使天山南北1000多萬(wàn)農(nóng)牧民住進(jìn)新居。新華社音視頻部制作

-

坐著高鐵看中國(guó)丨25歲,他第一次坐上火車去拉薩……

翻越唐古拉山,青藏鐵路便進(jìn)入了西藏藏北地區(qū)。2008年,在青藏鐵路二期開(kāi)通兩年后,扎西頓珠才第一次坐上火車,去到拉薩,那年他二十五歲。西藏那曲市安多縣措瑪鄉(xiāng)龍那村黨支部書記 扎西頓珠:到了拉薩,我才發(fā)現(xiàn)我們牧民世世代代放牧,很難和外界接觸,這樣下去我們會(huì)跟不上社會(huì)的發(fā)展。

-

新時(shí)代的新疆故事,亞克西!

堅(jiān)持依法治疆、團(tuán)結(jié)穩(wěn)疆、文化潤(rùn)疆、富民興疆、長(zhǎng)期建疆,努力建設(shè)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義新疆。新疆社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安,關(guān)系全國(guó)改革發(fā)展穩(wěn)定大局,關(guān)系祖國(guó)統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)、國(guó)家安全,關(guān)系中華民族偉大復(fù)興。

慢新聞

網(wǎng)傳四川音樂(lè)學(xué)院封校?川音:假的!

網(wǎng)傳四川音樂(lè)學(xué)院封校?川音:假的!

推薦視頻

i新聞

- 堅(jiān)強(qiáng)女孩患“再障”14年:只奢求多點(diǎn)時(shí)間 看著弟弟妹妹完全長(zhǎng)大

- 暖!早高峰老人獨(dú)自上街遇困難,鄭州交警及時(shí)幫扶守護(hù)平安

- 事發(fā)鄭州公交,央視點(diǎn)贊!

- 外地乘客錯(cuò)過(guò)公交末班車 鄭州暖心車長(zhǎng)私家車送回

- 跨越千里回來(lái)救人河南愛(ài)心人士捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞

- 鄭州3歲女童走失58位UU跑腿師傅攜手送其回家

- 七旬老人照顧腦梗女婿五年:為女兒撐起完整的家