大象新聞 東方今報(bào)記者 米方杰/文圖

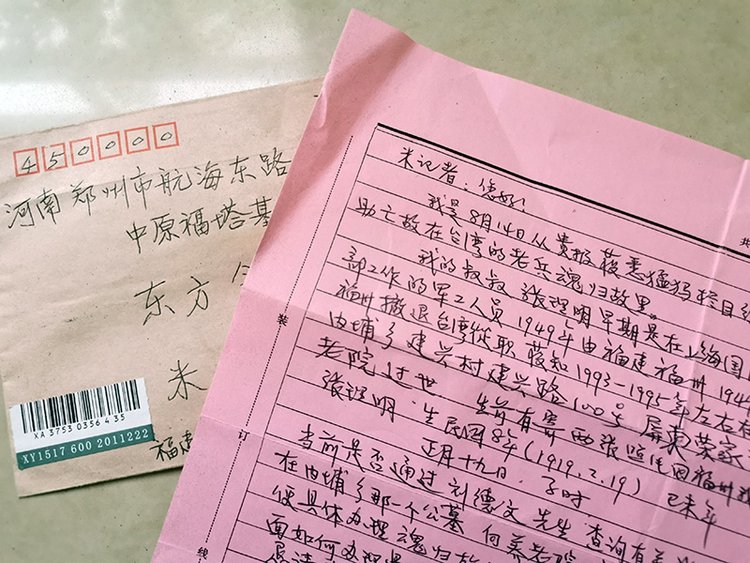

日前,大象新聞 東方今報(bào)記者收到了一封從1000多公里外的福建省福州市郵寄來(lái)的信件,寫信的是一位83歲的老人,而這背后則是一個(gè)家庭跨越海峽70年的等待。

每個(gè)華夏兒女都有深深的故鄉(xiāng)情結(jié),離開家鄉(xiāng)的游子,即使有生之年不能回到故鄉(xiāng),死后,也總是希望能夠魂歸故里,但一灣淺淺的海峽卻割裂了海峽對(duì)岸游子的回鄉(xiāng)之路,一些赴臺(tái)老兵直到去世也未能回到故土,與親人團(tuán)聚。

如今隨著歲月的流逝,不少赴臺(tái)老兵在臺(tái)灣陸續(xù)離世,這其中不乏一些單身亡故老兵。這些老兵大部分在臺(tái)灣沒有家庭,無(wú)依無(wú)靠。很多老兵一生過(guò)著清貧的生活,對(duì)于故土的思念只能默默壓抑在心底,直到去世都是孤身一人。

為了能完成這些在臺(tái)孤獨(dú)離世老兵的遺愿,大象新聞 東方今報(bào)聯(lián)合頭條尋人一起在為他們尋找老家的親人,幫助他們落葉歸根。

其實(shí),在大陸的親人也在無(wú)時(shí)無(wú)刻不在掛念著海峽對(duì)岸的這些游子,給大象新聞 東方今報(bào)寫下信件的張學(xué)杰老人一家三代人,便已等候了70余年時(shí)間,但至今仍未能如愿。在看到大象新聞 東方今報(bào)聯(lián)合頭條尋人幫助在臺(tái)孤獨(dú)離世老兵尋找親人的信息后,張學(xué)杰老人抑制不住激動(dòng)的心情寫下了一封信,希望能夠幫助尋找到他叔叔的下落。

根據(jù)張學(xué)杰老人的描述,他的叔叔名叫張理明,出生于1919年,是一名抗戰(zhàn)老兵,1949年8月從福建福州前往臺(tái)灣。老人稱,之前他們經(jīng)過(guò)打聽得知,叔叔張理明在1993年——1995年左右,在位于臺(tái)灣屏東縣的屏東榮家老兵養(yǎng)老院過(guò)世,“叔叔生前曾郵寄過(guò)兩張照片回福建”。

張學(xué)杰老人稱,在看到大象新聞 東方今報(bào)在聯(lián)合頭條尋人幫助在臺(tái)灣孤獨(dú)離世的老兵尋找親人后,他的內(nèi)心很是激動(dòng),希望在媒體和志愿者的幫助下,能夠找到過(guò)世叔叔的遺骸,讓叔叔落葉歸根。

張學(xué)杰老人希望了解叔叔去世后,安葬在了哪里,以便他們能夠接回叔叔的遺骸,老人稱,這不僅是他的愿望,更是父親及爺爺交代給他的遺愿。

9月11日下午,記者了解到,頭條尋人“兩岸尋親”工作組已經(jīng)與在臺(tái)灣的志愿者進(jìn)行溝通,開始根據(jù)張學(xué)杰老人提供的信息,開始尋找這位在臺(tái)去世的親人下落。

相關(guān)閱讀 換一換

-

抗戰(zhàn)老兵劉守文迎來(lái)百歲華誕,一家三代7人從軍

11月3日,家住伊川縣葛寨鎮(zhèn)窯頭村的抗戰(zhàn)老兵劉守文,迎來(lái)了自己的百歲華誕。生日當(dāng)天的劉守文衣著整齊,頭戴一頂軍綠色的老式帽子,胸前掛滿了勛章,雖已年過(guò)百歲但精神矍鑠。

-

銘記英雄是我們永遠(yuǎn)的信念和責(zé)任——訪紀(jì)錄片《英雄兒女》總導(dǎo)演閆東

2020年10月23日上午,紀(jì)念中國(guó)人民志愿軍抗美援朝出國(guó)作戰(zhàn)70周年大會(huì)在北京人民大會(huì)堂隆重舉行。 △本片播出之際,志愿軍老戰(zhàn)士文擊迎來(lái)103歲生日并收到“中國(guó)人民志愿軍抗美援朝出國(guó)作戰(zhàn)70周年”紀(jì)念章。

-

大型紀(jì)錄片《英雄兒女》播出 以真實(shí)的力量震撼人心

8月7日,總導(dǎo)演閆東(左)在上海采訪原志愿軍空軍第15師43團(tuán)1大隊(duì)飛行員韓德彩(87歲)。總導(dǎo)演閆東說(shuō):“這部紀(jì)錄片既關(guān)注當(dāng)下,又兼具國(guó)際視野,是一部英雄的贊歌,也是我們對(duì)歷史的深沉致敬。

-

中國(guó)抗戰(zhàn)勝利是世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的重要組成部分

在中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利75周年之際,國(guó)外專家學(xué)者回顧國(guó)際視野下的中國(guó)抗戰(zhàn),呼吁各國(guó)以史為鑒、面向未來(lái),共同應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn),為人類和平發(fā)展作出貢獻(xiàn) 在一系列科學(xué)理論指導(dǎo)下,中國(guó)共產(chǎn)黨號(hào)召中國(guó)人民團(tuán)結(jié)起來(lái),頑強(qiáng)抵抗,為抗日戰(zhàn)爭(zhēng)最終勝利奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

-

時(shí)政微視頻丨致敬〔1〕——革命前輩

福建古田、河北阜平、山東臨沂、陜西延安、貴州遵義、江西井岡山、安徽金寨、山西呂梁……習(xí)近平始終牽掛著革命老區(qū)的鄉(xiāng)親們,一次次千里迢迢前往探望。在紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年閱兵式上,當(dāng)抗戰(zhàn)老兵方隊(duì)駛過(guò)之際,習(xí)近平起身致敬;見到革命前輩、全國(guó)道德模范龔全珍,習(xí)近平親切稱呼她為“老阿姨”;

-

繼承弘揚(yáng)偉大的抗戰(zhàn)精神(感言)

如今回想起來(lái),我們能夠取得這樣偉大的勝利,真的很不容易。身處和平年代,希望年輕人珍惜當(dāng)下,培養(yǎng)愛國(guó)之情、砥礪強(qiáng)國(guó)之志、實(shí)踐報(bào)國(guó)之行,為國(guó)家和人民貢獻(xiàn)力量。錘煉精銳之師,支隊(duì)官兵會(huì)提高政治站位,強(qiáng)化擔(dān)當(dāng),接續(xù)奮斗,奮力譜寫強(qiáng)軍偉業(yè)新篇章。

-

震撼!數(shù)百人的熱血救回一條人命,這張照片刷屏……

↓↓↓ 一地空血袋 數(shù)百人熱血救回患者性命 病人當(dāng)時(shí)急需大量用血 而她的血型是臨床上較緊俏的A型血 立即將“救命血液”送往醫(yī)院 并隨時(shí)備血以供需求

-

銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創(chuàng)未來(lái)——國(guó)內(nèi)外紀(jì)念館聯(lián)動(dòng)開展“紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利75周年”

2020年9月3日上午,為紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利75周年,中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館作為國(guó)際二戰(zhàn)博物館協(xié)會(huì)發(fā)起單位以及中國(guó)博物館協(xié)會(huì)紀(jì)念館專業(yè)委員會(huì)主任委員單位、秘書處單位,組織協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)外80余家博物館、紀(jì)念館共同開展聯(lián)動(dòng)紀(jì)念活動(dòng)。冀魯豫邊區(qū)革命根據(jù)地舊址紀(jì)念館組織全體干部職工在冀魯豫邊區(qū)抗戰(zhàn)史實(shí)展館漢白玉碑前向抗戰(zhàn)英烈敬獻(xiàn)花籃、鞠躬致敬,以此來(lái)緬懷抗戰(zhàn)英烈。

-

抗戰(zhàn)老兵口述:撬鐵軌剪電線送情報(bào) 一不怕苦二不怕死

張鴻玉1929年出生在山西省長(zhǎng)治縣東莊村的一個(gè)貧苦家庭。張鴻玉興奮地告訴記者:“八路軍說(shuō)這小伙子壯、不怕苦、不怕死、很勇敢。除了破壞鐵路和剪電線之外,張鴻玉還有一項(xiàng)重要的工作,那就是了解敵人的各種情況,給八路軍通風(fēng)報(bào)信。

-

不忘崢嶸歲月 致敬抗戰(zhàn)老兵

重任在肩, 突封鎖,破重圍,曙光至,黑暗一掃完。于他們而言卻是伴隨一生的經(jīng)歷 “中華男兒熱血,應(yīng)當(dāng)灑在邊疆上,飛機(jī)我不怕,重炮我不慌,我用熱血來(lái)抵擋。