2019年5月,作為亞洲文明對(duì)話大會(huì)系列活動(dòng) “亞洲文明聯(lián)展”分展之一的國(guó)家圖書(shū)館藏 《永樂(lè)大典》文獻(xiàn)展在北京國(guó)家圖書(shū)館舉行。 攝影/本刊記者 董潔旭

《永樂(lè)大典》:一部大書(shū)的前世今生

文/仇廣宇

發(fā)于2019.7.8總第906期《中國(guó)新聞周刊》

“假如《永樂(lè)大典》全部保存到現(xiàn)在的話,我們對(duì)于中國(guó)古文學(xué)史的面貌是可以看得更完全的。”這是文學(xué)家鄭振鐸曾經(jīng)的一句感嘆。

“曠世宏編 文獻(xiàn)大成——國(guó)家圖書(shū)館藏《永樂(lè)大典》文獻(xiàn)展”是2019年5月召開(kāi)的“亞洲文明對(duì)話大會(huì)”旗下“亞洲文明聯(lián)展”的四個(gè)輔展之一,它展現(xiàn)了中國(guó)國(guó)家圖書(shū)館的“鎮(zhèn)館之寶”——《永樂(lè)大典》編纂、抄寫(xiě)、失傳、搜羅、輯佚的全過(guò)程。

《永樂(lè)大典》是由明朝永樂(lè)帝朱棣組織人編纂的、中國(guó)古代最大的類書(shū)。其中保存了中國(guó)明代14世紀(jì)以前文學(xué)、哲學(xué)、宗教、史地、應(yīng)用科學(xué)等浩如煙海的資料。清代乾隆年間著名文庫(kù)《四庫(kù)全書(shū)》的編纂過(guò)程中就曾利用《永樂(lè)大典》中的大量散佚古籍進(jìn)行輯佚。

《永樂(lè)大典》的名頭說(shuō)起來(lái)似乎盡人皆知,但其成書(shū)背后的艱辛又罕有人知。這部原本包含1萬(wàn)多冊(cè)的大書(shū)經(jīng)歷了600多年的顛沛流離,如今全世界只剩下400余冊(cè)副本存世,正本至今不知所終。

最大的類書(shū)和最少的讀者

類書(shū)與西方的百科全書(shū)近似,但也不盡相同,是將與某個(gè)事物相關(guān)的所有書(shū)籍內(nèi)容全部或部分文字匯集在一起,其卷帙浩繁、工程量巨大,是國(guó)力與文治的象征。明朝自朱元璋起就有修類書(shū)的打算,后朱棣趕走建文帝即位,今人推測(cè)他開(kāi)始修書(shū)不乏“消弭朝野間不平之氣”等原因。

在此背景下,《永樂(lè)大典》始修于永樂(lè)元年(1403年)。起初修書(shū)速度很快,一年即修成,命名為《文獻(xiàn)大成》,但有許多書(shū)未曾收錄。朱棣對(duì)此不滿意,命令學(xué)識(shí)淵博的僧人姚廣孝和洪武舊臣、大學(xué)士解縉等人在文淵閣主持重修。

從《永樂(lè)大典》能看得到朱棣在文化上建功立業(yè)的雄心,具備幾個(gè)特色:第一就是“大”,收書(shū)達(dá)到七八千種。除了啟用皇家的全部藏書(shū),朱棣還要求到全國(guó)各地收購(gòu)書(shū)籍。這使得《永樂(lè)大典》對(duì)上到經(jīng)史子集,下到陰陽(yáng)醫(yī)卜甚至僧道技藝等領(lǐng)域的書(shū)籍均有收錄。比起后世修《四庫(kù)全書(shū)》時(shí)隨意刪改書(shū)籍的情況,《永樂(lè)大典》除存在個(gè)別傳抄錯(cuò)誤之外,對(duì)各種類型的書(shū)籍基本做到了兼容并蓄。

另一個(gè)特色是《永樂(lè)大典》獨(dú)特的分類法。中國(guó)古代的類書(shū)多用按事物分類、按音韻分類或按數(shù)字分類等方法,但只能取其一,官方則習(xí)慣按事物編纂,可是這樣檢索起來(lái)較為困難。《永樂(lè)大典》首創(chuàng)“用韻以統(tǒng)字,用字以系事”,相當(dāng)于結(jié)合了兩種分類方式:在當(dāng)時(shí)的韻書(shū)《洪武正韻》的基礎(chǔ)上,在每個(gè)韻下面列出單字,單字下收錄該字的音韻、訓(xùn)釋和字體,再把天文、地理、人事、名物、詩(shī)詞等內(nèi)容,隨字收錄各項(xiàng)內(nèi)容。

1951年,中央文化部文物局向北京圖書(shū)館移交《永樂(lè)大典》檔案。供圖/國(guó)家圖書(shū)館

《永樂(lè)大典》在設(shè)計(jì)上也是美感十足:正文用明代官用楷書(shū)“臺(tái)閣體”抄寫(xiě),四周雙邊大紅口、紅魚(yú)尾、朱絲欄(行格界欄)皆為手繪。書(shū)衣用多層宣紙硬裱,外部用黃絹包裹。嘉靖年間組織重抄時(shí),負(fù)責(zé)組織工作的建極殿大學(xué)士徐玠為加快速度打算不按照原來(lái)的版式抄寫(xiě),后來(lái)發(fā)現(xiàn)書(shū)中字體大小不同,插圖精美眾多,版式難以改動(dòng)。他不禁感嘆永樂(lè)本的精致,只得要求按原樣重抄。

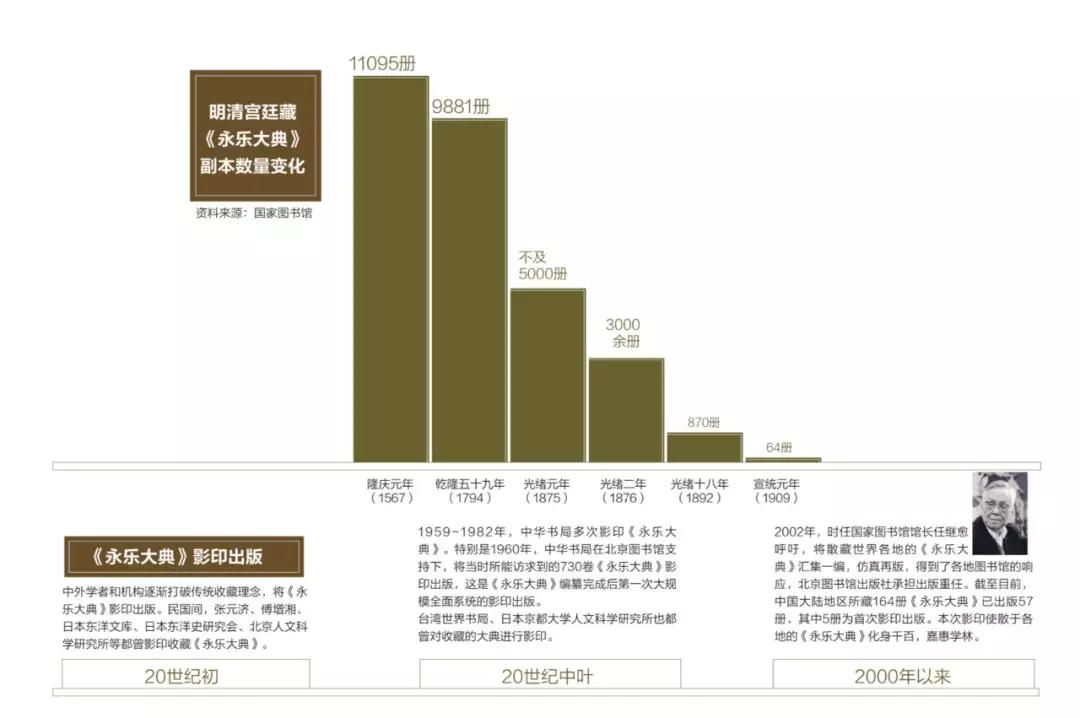

參與修書(shū)的人數(shù)在兩三千人左右。編修者的飲食起居基本由朝廷包辦,在南京文淵閣附近居住,由光祿寺負(fù)責(zé)朝暮飲食。書(shū)成之后,各級(jí)編修人員都得到了不同程度的賞賜。永樂(lè)五年(1407年),《永樂(lè)大典》宣告修成,成書(shū)除目錄60卷外,全書(shū)共有22877卷,或一兩卷,或三卷為一冊(cè),裝訂為11095冊(cè)。這套書(shū)也成為全世界最大的百科全書(shū)式類書(shū),比18世紀(jì)法國(guó)狄德羅等人編纂的百科全書(shū)和大英百科全書(shū)均要早300多年。

成書(shū)后的《永樂(lè)大典》專供朱棣一人使用,但他并未怎么翻看過(guò),反倒是后世的弘治、嘉靖兩位明朝皇帝鐘情于此,經(jīng)常翻閱,成了“忠實(shí)讀者”。弘治曾想到南京去取回正本放在北京。嘉靖皇帝長(zhǎng)期以來(lái)一直想重抄《永樂(lè)大典》,但直到宮內(nèi)兩次失火后他才真正有所行動(dòng)。

嘉靖四十一年(1562年),重抄《永樂(lè)大典》的工作正式開(kāi)展,到了嘉靖去世時(shí)的隆慶元年(1567年)抄成,副本存放于北京皇史宬,也就是皇家檔案館,迄今為止人們能見(jiàn)到的所有《永樂(lè)大典》真品均為嘉靖副本。

“搜羅頗見(jiàn)費(fèi)心艱”

自《永樂(lè)大典》正本編修完成后,這部皇家類書(shū)就藏于南京文淵閣,成祖遷都北京后又被轉(zhuǎn)運(yùn)至北京,能夠一睹其真面目者極少。副本錄畢后,文獻(xiàn)中幾乎再難尋到有關(guān)永樂(lè)正本的記述,亦未曾發(fā)現(xiàn)正本實(shí)物存世。

清朝雍正時(shí)期,嘉靖副本被移至翰林院。乾隆年間修《四庫(kù)全書(shū)》需要使用這部副本,開(kāi)放外借,這個(gè)過(guò)程中便出現(xiàn)不少官員監(jiān)守自盜的情況,副本丟失數(shù)目再度增加,到乾隆五十九年(1794年)時(shí)已經(jīng)丟失1000多冊(cè)。對(duì)此乾隆本人曾作詩(shī)感嘆:“《大典》猶看永樂(lè)傳,搜羅頗見(jiàn)費(fèi)心艱。”

北京師范大學(xué)教授、《永樂(lè)大典》研究者張升指出,咸豐十年(1860年)左右是嘉靖副本丟失的高峰時(shí)段,其中一個(gè)原因是亂世時(shí)更加嚴(yán)重的“監(jiān)守自盜”。有的官員采取“極其刻毒”的辦法偷盜:早上到翰林院時(shí)拿包袱裝一件馬褂,晚上穿上馬褂出去,包袱內(nèi)便裝走2冊(cè)。其中有些被盜副本被售賣(mài)給了外國(guó)人。根據(jù)現(xiàn)代藏書(shū)家孫壯、繆荃孫等人的記述,光緒元年(1875年)時(shí)翰林院內(nèi)嘉靖副本尚存5000多冊(cè),到光緒十九年(1893年)就僅剩下600余冊(cè)了。

義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)和侵略戰(zhàn)爭(zhēng)也是造成嘉靖副本損毀的重要原因。1900年6月23日,清軍和義和團(tuán)放火焚燒位于北京東交民巷的使館區(qū),翰林院為英國(guó)使館的北鄰,翰林院內(nèi)藏書(shū)被轉(zhuǎn)移走一部分、其余遭到盜掠或棄毀。火災(zāi)過(guò)后,英國(guó)使館將其轉(zhuǎn)移的330多冊(cè)副本交回。禍不單行,同年8月,八國(guó)聯(lián)軍攻打北京時(shí)嘉靖副本再次遭劫,根據(jù)旁觀者記述,當(dāng)時(shí)有的副本甚至被當(dāng)作磚石支墊軍用物資。

這一時(shí)期嘉靖副本大量丟失,有的流于民間,有的被侵略者帶回本國(guó)。中華民國(guó)成立前后,國(guó)立圖書(shū)館和私人藏書(shū)樓成為保護(hù)這套書(shū)的重要場(chǎng)所。八國(guó)聯(lián)軍離開(kāi)北京后,光緒、溥儀兩位皇帝的老師、曾經(jīng)執(zhí)掌翰林院的學(xué)士陸潤(rùn)庠將僅剩的64冊(cè)副本帶回家收藏。1909年9月京師圖書(shū)館正式成立,1912年,魯迅在民國(guó)“教育部”社會(huì)教育司第一科任主管圖書(shū)館等工作的科長(zhǎng),他多次出面交涉,讓陸潤(rùn)庠最終同意將這64冊(cè)書(shū)交給京師圖書(shū)館。此外,嘉靖副本還出現(xiàn)在海外的圖書(shū)館、國(guó)內(nèi)的私人舊書(shū)店和拍賣(mài)行里。柴萼的《庚辛紀(jì)事》中提到,在崇文門(mén)、琉璃廠一帶“革文書(shū)坊買(mǎi)《大典》八巨冊(cè),僅一吊錢(qián)而已”。

抗戰(zhàn)期間,多位文化名人為防止古籍外流各方奔走,1940年1月,鄭振鐸與商務(wù)印書(shū)館主持人張?jiān)獫?jì)、光華大學(xué)校長(zhǎng)張壽鏞、暨南大學(xué)校長(zhǎng)何炳松等人聯(lián)名建議在上海成立專門(mén)組織尋訪購(gòu)買(mǎi)古籍。此后“文獻(xiàn)保存同志會(huì)”成立,上述人士利用英國(guó)退回的庚子賠款購(gòu)買(mǎi)古籍。

到1941年,北平圖書(shū)館收藏的《永樂(lè)大典》數(shù)量從64冊(cè)升至95冊(cè)。太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)以前,北平圖書(shū)館上海辦事處將這95冊(cè)中的60冊(cè)運(yùn)至美國(guó),寄放于美國(guó)國(guó)會(huì)圖書(shū)館。剩余35冊(cè)在抗戰(zhàn)勝利后集中送回北京圖書(shū)館(前北平圖書(shū)館,現(xiàn)中國(guó)國(guó)家圖書(shū)館),直至20世紀(jì)60年代,存于美國(guó)的這60冊(cè)被臺(tái)灣“中央圖書(shū)館”取走。

中華人民共和國(guó)成立前后,許多藏書(shū)家被愛(ài)國(guó)熱情感召,選擇無(wú)償捐獻(xiàn)或低價(jià)售賣(mài)手中的嘉靖副本給圖書(shū)館。1948年,藏書(shū)家傅增湘的長(zhǎng)子傅忠謨將其家中舊藏一冊(cè)轉(zhuǎn)賣(mài)給北平圖書(shū)館;建國(guó)初期,北京圖書(shū)館工作人員顧子剛帶頭無(wú)償捐獻(xiàn)3冊(cè);1951年,時(shí)任天津市副市長(zhǎng)、藏書(shū)家周叔弢捐出1冊(cè);1965年,曾經(jīng)為研究《永樂(lè)大典》和從中輯書(shū)作出巨大貢獻(xiàn)的文獻(xiàn)學(xué)家趙萬(wàn)里也捐出1冊(cè)。

1951年7月,著名出版家、教育家、實(shí)業(yè)家張?jiān)獫?jì)提議將旗下藏書(shū)樓東方圖書(shū)館收藏的21冊(cè)嘉靖副本捐獻(xiàn)國(guó)家,獲得董事會(huì)一致通過(guò)。這21冊(cè)中,有些是在民國(guó)時(shí)期傅增湘幫張?jiān)獫?jì)代購(gòu)的,也是在1932年“一·二八”淞滬戰(zhàn)爭(zhēng)中,商務(wù)印書(shū)館遭日軍轟炸前所搶救下的“燼余”。因偏癱病臥的張?jiān)獫?jì)對(duì)這些副本十分珍愛(ài),曾說(shuō):“此生不能再與此書(shū)相見(jiàn),臨別不無(wú)余戀也。”從上海向北京運(yùn)送前,人們特意將這21冊(cè)書(shū)送到他床前。

《永樂(lè)大典》展品。攝影/本刊記者 董潔旭

除此之外,前蘇聯(lián)、民主德國(guó)等國(guó)家也向中國(guó)歸還了67冊(cè)嘉靖副本。1951 年 8 月,在鄭振鐸的提議并指導(dǎo)下,北京圖書(shū)館舉辦“《永樂(lè)大典》展覽”,展出了各界捐贈(zèng)及北京圖書(shū)館原藏的部分《永樂(lè)大典》。

最富有戲劇性的一個(gè)故事發(fā)生在1982年年底。山東省掖縣文化館致信北京圖書(shū)館,稱當(dāng)?shù)剞r(nóng)民孫洪林家中疑似發(fā)現(xiàn)一冊(cè)嘉靖副本,為“門(mén)”字冊(cè)。北京圖書(shū)館派專家前往考證后確認(rèn)書(shū)籍為真本,與孫洪林及其家人協(xié)商后收藏。此書(shū)是孫洪林的姑奶奶出嫁時(shí)的嫁妝,這位老人不認(rèn)字,她將書(shū)的“天頭地腳”(書(shū)籍上下方的空白部分)都剪了下來(lái),做了女紅花樣和鞋樣。

如今,國(guó)家圖書(shū)館擁有《永樂(lè)大典》嘉靖副本224冊(cè)(包括在臺(tái)灣的62冊(cè))。全世界現(xiàn)存的藏本也僅有400余冊(cè),分散于8個(gè)國(guó)家和地區(qū)的30余個(gè)公私藏家手中。

包羅萬(wàn)象與殘存的4%

《永樂(lè)大典》至今還在影響著人們對(duì)文學(xué)、哲學(xué)、自然地理等學(xué)科的研究,即使現(xiàn)存副本只剩下滄海一粟的4%的內(nèi)容,人們依然能從細(xì)節(jié)里窺見(jiàn)這本大書(shū)的全貌。

20世紀(jì)30年代前后,在袁同禮和趙萬(wàn)里等人帶動(dòng)下,北平圖書(shū)館將《永樂(lè)大典》輯佚工作列入工作計(jì)劃中,先后輯出佚書(shū)(散失的書(shū)籍)達(dá)215種之多。1929年,趙萬(wàn)里所著的《<永樂(lè)大典>內(nèi)輯出之佚書(shū)目》中記載,《永樂(lè)大典》中輯出佚書(shū)達(dá)530種,到了現(xiàn)代張忱石《<永樂(lè)大典>史話》中,記錄的數(shù)字是683種。

《永樂(lè)大典》文獻(xiàn)展上的幻燈片場(chǎng)景。攝影/本刊記者 董潔旭

此次《永樂(lè)大典》文獻(xiàn)展的策展團(tuán)隊(duì)代表、國(guó)家圖書(shū)館副研究館員趙銀芳在碩、博士期間專攻唐宋文學(xué),她指出國(guó)圖收藏的一冊(cè)“湖”字冊(cè)副本中,收錄了一首唐詩(shī)——白居易的《湖上春行》,其中的文字記載與現(xiàn)今流行的版本略有不同。如,幾乎每個(gè)高中生都會(huì)背的“幾處早鶯爭(zhēng)暖樹(shù)”一句,在這一冊(cè)里就寫(xiě)為“幾處早鶯爭(zhēng)暖曙”。

這次《永樂(lè)大典》展覽策展團(tuán)隊(duì)在布展時(shí),選擇了《永樂(lè)大典》中記述元朝典籍中記載的“馬可波羅來(lái)華”事跡。這正如《四庫(kù)全書(shū)總目》的評(píng)價(jià):“元以前佚文密典,世所不傳者,轉(zhuǎn)賴其全部全篇收入,正不必以潦草追咎矣。”意思是元朝以前的一些佚文秘典不存在了,只能靠《永樂(lè)大典》得以保存。

至于《永樂(lè)大典》的正本究竟在哪兒,當(dāng)代研究者有如下幾種猜想:其一是明末清初毀于南京,二是隨“忠實(shí)讀者”嘉靖殉葬在北京的永陵,三是萬(wàn)歷年間焚毀,四是藏于皇史宬城墻夾層內(nèi),五是毀于清朝乾清宮大火,六是毀于明亡之際文淵閣。可惜的是這些說(shuō)法幾乎都無(wú)確鑿證據(jù)。中華書(shū)局編審、曾參與影印本《永樂(lè)大典》出版工作的張忱石傾向于“永陵殉葬說(shuō)”,而北京師范大學(xué)教授、《永樂(lè)大典》研究者張升認(rèn)為毀于明亡之際的可能性較大。但無(wú)論如何,迄今為止,尋找《永樂(lè)大典》正本的唯一辦法,都只能是在考古發(fā)掘中發(fā)現(xiàn)關(guān)于它的新線索。

相關(guān)閱讀 換一換

-

國(guó)家興 典籍幸——記國(guó)家典籍博物館“中華傳統(tǒng)文化典籍保護(hù)傳承大展”

國(guó)家圖書(shū)館副研究館員趙愛(ài)學(xué)翻查過(guò),在國(guó)圖的記錄中,有52冊(cè)《永樂(lè)大典》被登記為“外交部轉(zhuǎn)蘇聯(lián)中央列寧圖贈(zèng)1954.6.17”。2007年,“中華古籍保護(hù)計(jì)劃”啟動(dòng)當(dāng)年,正在上海調(diào)查古籍善本的全國(guó)古籍普查專家組發(fā)現(xiàn)了一冊(cè)《永樂(lè)大典》,書(shū)主是一位加拿大華裔女士。

-

國(guó)寶們,歡迎回家!龍門(mén)石窟8件文物亮相國(guó)家博物館 講述70載流失文物回歸之路

“多措并舉殊途同歸”,通過(guò)從英國(guó)追索3000件文物、從美國(guó)追索王處直墓浮雕武士石刻、頤和園文物回歸、龍門(mén)石窟石刻佛像回歸等經(jīng)典案例,展現(xiàn)改革開(kāi)放后,我國(guó)立足雙邊合作,探索流失文物追索返回的有效途徑。

-

25個(gè)故事,講述他們的回歸之路……

17日上午,由文化和旅游部、國(guó)家文物局主辦的“回歸之路——新中國(guó)成立70周年流失文物回歸成果展”在中國(guó)國(guó)家博物館開(kāi)幕。王處直墓武士浮雕石刻的回歸,是我國(guó)首次成功叫停國(guó)際流失文物商業(yè)拍賣(mài)。

-

整理出版,是對(duì)古籍善本最好的保護(hù)

整理出版是古籍善本保護(hù)的有效手段。整理出版是古籍善本保護(hù)的價(jià)值體現(xiàn)。最后,整理出版是古籍善本保護(hù)的必然趨勢(shì)。中華書(shū)局、國(guó)家圖書(shū)館出版社等一大批致力于古籍整理、善本保護(hù)流通的古籍出版社,在時(shí)代呼喚下繁榮發(fā)展,屢創(chuàng)佳績(jī)。

-

歷經(jīng)600年,《永樂(lè)大典》正本至今不知所終

2019年5月,作為亞洲文明對(duì)話大會(huì)系列活動(dòng) “亞洲文明聯(lián)展”分展之一的國(guó)家圖書(shū)館藏 《永樂(lè)大典》文獻(xiàn)展在北京國(guó)家圖書(shū)館舉行。” 北京師范大學(xué)教授、《永樂(lè)大典》研究者張升指出,咸豐十年(1860年)左右是嘉靖副本丟失的高峰時(shí)段,其中一個(gè)原因是亂世時(shí)更加嚴(yán)重的“監(jiān)守自盜”。

-

【逐影尋聲70畫(huà)】千年古城的“時(shí)尚范兒”

平遙古城,位于山西省中部平遙縣內(nèi),擁有2700多年歷史,保存完整的明清民宅近4000座,是世界文化遺產(chǎn)、國(guó)家5A級(jí)景區(qū)、中國(guó)現(xiàn)存最為完好的“四大古城”之一。“每一種文明都延續(xù)著一個(gè)國(guó)家和民族的精神血脈,既需要薪火相傳、代代守護(hù),更需要與時(shí)俱進(jìn)、勇于創(chuàng)新。

-

確認(rèn)過(guò)眼神,是可以相信的人!

確認(rèn)過(guò)眼神,是可以相信的人!

-

【“文脈頌中華·e頁(yè)千年”中華古籍善本網(wǎng)絡(luò)主題傳播系列稿件一】

再者,全民愛(ài)書(shū)、藏書(shū)、讀書(shū)的社會(huì)氛圍的培育有賴于古籍善本的多形式傳播。根據(jù)古籍善本的價(jià)值屬性,對(duì)古籍善本的保護(hù)包括實(shí)體的原生性保護(hù)、內(nèi)容的再生性保護(hù)和版本工藝的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)三個(gè)層次。

-

多彩亞洲·亞洲文明對(duì)話大會(huì)5月15日舉行:國(guó)家圖書(shū)館三大展覽看點(diǎn)多

亞洲文明對(duì)話大會(huì)15號(hào)將在北京開(kāi)幕。其中“甲骨文記憶展”“《永樂(lè)大典》文獻(xiàn)展”和“文明匠心 亞洲非遺大展”三個(gè)重要的展覽會(huì)先后在國(guó)家圖書(shū)館舉辦。《文明匠心 亞洲非遺大展》,目前已經(jīng)進(jìn)入到布展階段,這個(gè)展覽匯聚了亞洲各國(guó)非遺手工藝術(shù)精品,展現(xiàn)亞洲手工匠人精益求精的“匠心”精神,向世界展示亞洲文明的光彩與活力。

-

亞洲文明對(duì)話大會(huì)提前劇透!這些展覽不容錯(cuò)過(guò)

國(guó)新辦今天上午就亞洲文明對(duì)話大會(huì)舉行新聞發(fā)布會(huì)。文化和旅游部還參與了“亞洲文化嘉年華”和“亞洲文明巡游活動(dòng)”境外演員的邀請(qǐng)工作,截止到目前,大概有750位外方藝術(shù)家將參演“亞洲文化嘉年華”,有480位外方藝術(shù)家將參加“亞洲文明巡游活動(dòng)”。

慢新聞

網(wǎng)傳四川音樂(lè)學(xué)院封校?川音:假的!

網(wǎng)傳四川音樂(lè)學(xué)院封校?川音:假的!

推薦視頻

i新聞

- 堅(jiān)強(qiáng)女孩患“再障”14年:只奢求多點(diǎn)時(shí)間 看著弟弟妹妹完全長(zhǎng)大

- 暖!早高峰老人獨(dú)自上街遇困難,鄭州交警及時(shí)幫扶守護(hù)平安

- 事發(fā)鄭州公交,央視點(diǎn)贊!

- 外地乘客錯(cuò)過(guò)公交末班車(chē) 鄭州暖心車(chē)長(zhǎng)私家車(chē)送回

- 跨越千里回來(lái)救人河南愛(ài)心人士捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞

- 鄭州3歲女童走失58位UU跑腿師傅攜手送其回家

- 七旬老人照顧腦梗女婿五年:為女兒撐起完整的家