赫哲族聚居地之一——黑龍江省同江市八岔赫哲族鄉赫哲族村。(何川 攝)

央視網消息(記者 袁育堃 何川)在黑龍江、松花江、烏蘇里江三江交匯的平原上,有一個全世界唯一以魚皮制衣而聞名的少數民族——赫哲族。歷經千年,漁獵為生的赫哲族人如今正邁向全面小康。記者走進同江市八岔村時看到,這里的赫哲族人民已搬進獨棟別墅,2018年當地人均純收入已達兩萬多元。

八岔村兩委班子和村民一起舉行升旗儀式。(何川 攝)

在近代,赫哲族與國家的命運緊密交織。

八岔村黨支部書記尤明國告訴記者:“抗戰勝利后,赫哲族人在中國境內僅剩近300人。”

據介紹,“九一八”事變后,赫哲族奮起抗擊侵略者,很多赫哲族青年參加了東北抗日聯軍。日本侵略者為了防止赫哲族人“通蘇”或參加抗日聯軍,把八岔村附近的赫哲族人集中關押在江邊的沼澤地區,讓赫哲族人民自生自滅。由于生存環境惡劣,疾病蔓延,三分之一的赫哲族人沒能看到抗戰勝利的那一天。

尤明國說:“新中國成立以后,黨和國家給予赫哲族極大的幫助和關懷,八岔村的人口迅速恢復,目前共有198戶502人,在全國來看,2010年第六次全國人口普查統計,我們赫哲族人口共有5354人,人口增長了近20倍。”

赫哲族人捕魚。(圖片由八岔村委會提供)

生長在紅旗下的赫哲族人,不僅人口得到了恢復,其民族文化和生活方式也在傳承中得到了極大的發展。

八岔村海珠合作社理事長王海珠(何川 攝)

王海珠從小生活在八岔村,母親是八岔村第一代教師,曾參與編寫了赫哲族通用詞典等民族文化叢書,在家庭的熏陶下,王海珠開辦了赫哲族手工藝培訓班,研發制作魚皮畫、魚骨飾品等工藝品。赫哲族是世界上唯一使用魚皮制衣的民族,魚皮衣上的各種圖案和符號,記載和傳承著幾千年前的民族文化。

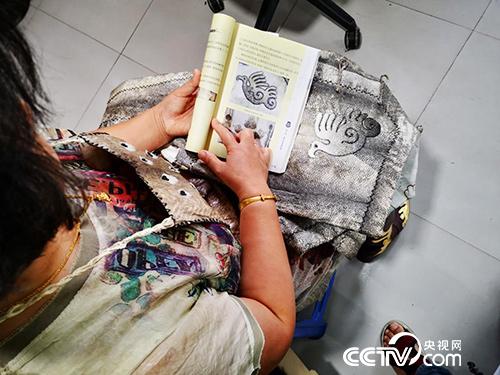

王海珠告訴記者:“赫哲族雖然沒有文字,但是有自己的語言,我母親那一輩人用漢字和國際音標把很多民族語言、符號翻記錄標注,這是我學做魚皮衣時候的工具書。”

王海珠根據書上的“海東青圖案”縫制魚皮衣上的圖案。(何川 攝)

在八岔村小學的展覽室里,學生和老師組成了手工興趣小組,用魚皮作畫,用魚骨創作,繼承和發揚赫哲族的傳統文化。

八岔村學生用魚骨做的蝴蝶。(何川 攝)

近年來,八岔村赫哲群眾通過發展規模種植、特色養殖、文化旅游等產業實現了增收。2018年,該村人均純收入達到21840元。

如今的八岔村,隨處可見一幢幢白墻藍瓦、中西合璧的新居。白色及膝的圍欄間隔,讓這里更具田園風情,使人仿佛置身于畫卷之中。昔日泥濘不堪的崎嶇小巷變成筆直寬敞的水泥馬路,往日靠吃救濟的貧困村變成了省民族團結先進村、新農村建設示范村。

赫哲族魚皮衣(何川 攝)

“如果沒有新中國,我們赫哲族人就不可能出現在五十六個民族之列,說不定已經滅絕了,更談不上現在的幸福生活。赫哲族人永遠感黨恩,跟黨走。這不是口號,是大家的心里話。在脫貧致富的道路上,我們赫哲族人一定奮發圖強,不拖后腿。”尤明國說。

相關閱讀 換一換

-

他用魚皮作畫 每根毛發都逼真細致 簡直絕了!

央視新聞《小康時代新青年》系列,今天認識一位用魚皮作畫的小伙解永亮。赫哲族是我國人口最少的少數民族之一 全國僅有5000多人 歷史上,赫哲族曾因穿魚皮衣服 人皆知赫哲族的魚皮衣

-

【邊疆黨旗紅】赫哲人扎根祖國邊疆 念念不忘是傳承

張楷欣 攝 為了挽救伊瑪堪,八岔村建成了一所傳習所,供村民傳承學習伊瑪堪及赫哲族語言文化。每一個來到八岔村的游客,都能夠深度體驗赫哲文化:學做魚皮畫、學唱“伊瑪堪”、圍著篝火跳舞燒烤,體驗“住在赫哲家”的幸福生活。

-

“可愛的中國”之赫哲族:令人驚嘆的魚皮藝術

在赫哲族傳統服飾省級代表性傳承人同時也是赫哲族魚皮貼畫技藝市級代表性傳承人解永亮看來,赫哲族的魚皮藝術也是人類的生存藝術,也可以稱之為寫在魚皮上的史書。如今,魚皮畫和魚皮手工藝品已經成為了當地旅游特色產品,魚皮也成為記載著赫哲族與自然關系最好的見證。

-

圖文故事 | 跟著總書記欣賞多姿多彩的民族文化

2016年5月,習近平總書記來到黑龍江同江市八岔赫哲族鄉八岔村,參觀赫哲族民俗展,觀看屬于國家級非物質文化遺產的赫哲族伊瑪堪說唱教學。 2017年11月,習近平總書記在給內蒙古自治區蘇尼特右旗烏蘭牧騎隊員們的回信中寫下殷殷囑托——永遠做草原上的“紅色文藝輕騎兵”。